2011年5月25日

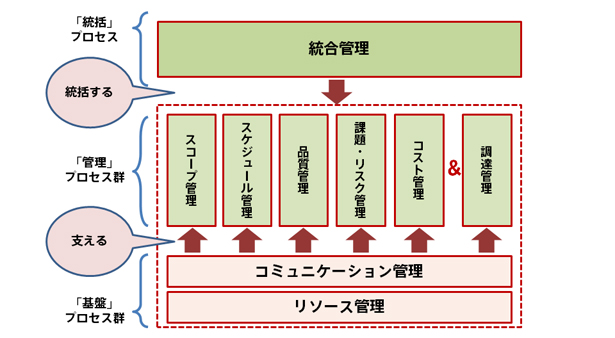

PMBOKでは、PMOの管理領域を9つに定義しているのはご存じの通りだが、「統括」「管理」「基盤」と大きく3つに整理できると考えている。「管理」は、プロジェクトの成果や工程を直接的に管理するプロセス群で具体的には「スコープ管理」、「スケジュール管理」「コスト管理」と「調達管理」「品質管理」「課題・リスク管理」が該当し、「基盤」はプロジェクトの運営基盤や「管理」プロセス群を支えるに必要なスキームやリソースを維持・適正化するプロセス群で具体的には「リソース管理」「コミュニケーション管理」が該当する。最後、「統括」は「管理」「基盤」を含む全体を管理する「統合管理」プロセスである。

なお、本コラムにおける成果の見える化は、「管理」に属するプロセスのみを対象とさせてもらった。というのも、「基盤」については、プロジェクトと「管理」が上手くいったのだから、それらプロセスを支える「基盤」は適切であると逆説的にいえるからである。

同様に、「統括」すなわち「統合管理」も、統合管理の結果として各管理プロセスの良し悪しも重要ではあるが、なによりプロジェクト自体の成否、すなわち、プロジェクト発足時に定義したプロジェクトのゴール(成功要件)に対して「結果」がどうだったかにより先ずは評価されるべきものだろう。勿論、アピールすべき点があるにこしたことはないので、本コラムにて紹介した思考方法等を応用して考えていただければと思う。

さて、ケーススタディで紹介した見える化方法であるが、「なんだこんなことか」と思った方も大勢いると思う。高度で誰もが「おお!」と感心するKPIが提示できればそれに越したことはないが、どんなに簡単なKPIであっても、次のポイントを押さえていればよいので、自信をもってアピールしていけばよい。

- 事実である

- 理論的に否定されない

- よって、自信を持ってアピールできる

加えて、「プロジェクトは成功する・している」前提なので、その成功にどう貢献したかをアピールするためのKPIなので、そのKPI自体の高度さをアピールする必要はなく、むしろ、簡単・完結に伝えればいいのである。言い換えれば、苦労してマネジメントして、プロジェクトを成功に導いた・導いているのだから、その大変さを少しでも理解してもらおうというのが、見える化のひとつの目的なのだから、(好きなら止めませんが)KPIの高度化そのものに苦労するのは本末転倒でもあるので、程々にということである。

| 管理領域 | KPI例 | 参照先 |

|---|---|---|

| スコープ管理 |

|

|

| スケジュール管理 |

|

|

| 品質管理 |

|

|

| 課題・リスク管理 |

|

|

| コスト管理 |

|

|

| 調達管理 |

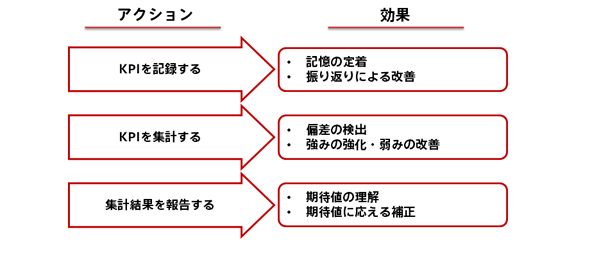

見える化のもうひとつの目的、PMOやPMOメンバのスキルアップについてであるが、各自がKPIを記録すること、KPIを集計すること、集計結果を報告することでPDCAがはかれるだろう。

- KPIを記録する

- KPIを集計する

- 集計結果を報告する

先ず、KPIを記録することで、自身の行動や結果を振り返ることができるし、記録により記憶が強まる。次に、他メンバ分と集計することで、その偏差から自身や他人の強み弱みの共有が図れる。最後に、プロジェクトオーナー等へ集計結果を報告することで、期待値を理解し、それに向けた補正、すなわち向上が図れるといった改善活動が定常化されるのである。プロジェクトの全体期間によるが、一か月毎の報告サイクルが集計負荷や改善サイクルとしては適当ではないかと思う。

見える化によるマネジメント力向上

最後に、プロジェクトマネジメントの見える化のポイントをあらためて列挙して、筆を置きたい。稚拙な文章で大変恐縮ではあるが、皆さんのプロジェクトマネジメント力向上や、皆さんの苦労をプロジェクトオーナーにお知らせするための一助になったのであれば幸いである。

- 成果は可能な限り、定量的に示す

- 成果を示すKPIは簡単でいい、自信をもってアピールする

- KPIの基礎情報は定常的に記録する

- KPIは定期的に集計する

- 集計結果はメンバで共有する

- これら営みを定常スキーム化する

これまでお付合い頂いたことを感謝するとともに、皆さんのプロジェクトマネジメント力の発展をお祈り申し上げる。

荒浪 篤史

本稿は、@IT情報マネジメントへ寄稿いたしました。(2011年5月25日より5回連載)

本コラム執筆コンサルタント

荒浪 篤史 株式会社 日立コンサルティング ディレクター

世の中には「プロジェクト」と名の付く取組みがあちこちで実施されていますが、その成功率は20%以下と言われており、特に大規模なプロジェクトでは5%程度という報告も見られます。プロジェクトの進捗やリソース、重要課題を「見える化」し成功に導く羅針盤、PMO(Project Management Office)の活用ポイントをご紹介します。

※記載内容(所属部署・役職を含む)は制作当時のものです。